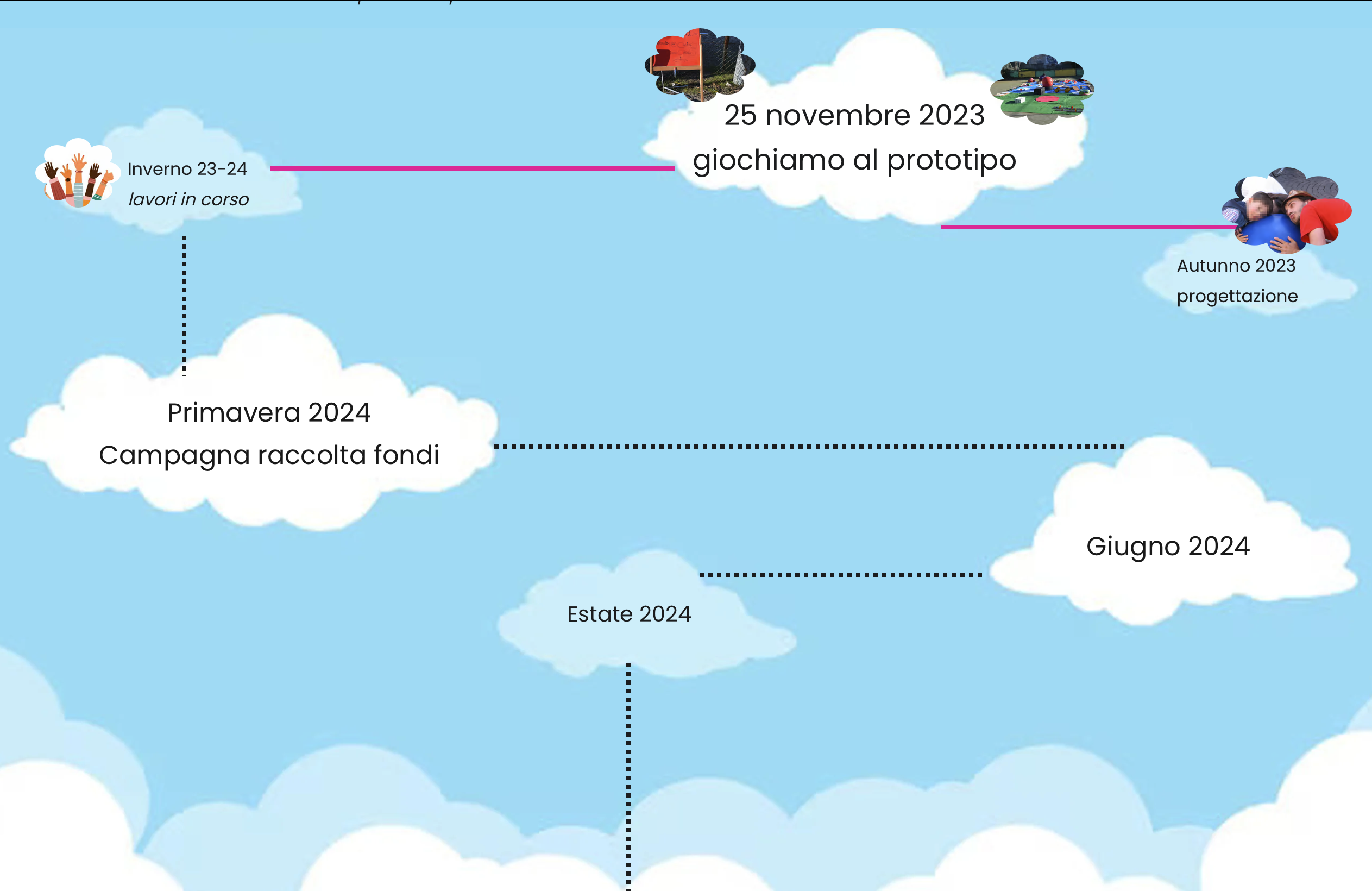

Aggiornamento al 12 aprile 2024

Salve a tutti e bentrovati.

Io e la Katia desideriamo aggiornarvi sul prosieguo del nostro progetto.

Come molti sanno i locali che attualmente ospitano il colorificio, futura sede del nostro bistrot, saranno liberi a partire dal 1 giugno 2024, abbiamo pertanto deciso di variare l'ordine delle opere da porre in essere e nel frattempo portiamo avanti tutte le pratiche burocratiche ed i permessi necessari.

Cominceremo quindi con il cortile interno che ci aiuterà a rendere l'ingresso al ristorante maggiormente accattivante e gradevole.

Di seguito alcuni frame del render pressochè definitivo.

L'effetto che vogliamo ottenere è lo stesso che si ha quando si accede ad un parco tematico, vogliamo che le persone si sentano in vacanza in un luogo "pazzesco" a pochi minuti dalla propria abitazione.

Con questo primo intervento avremo un ambiente esterno molto elegante e gradevole già per la stagione estiva 2024, in modo da far assaporare un vento di novità ai nostri ospiti, presumibilmente da giugno 2024.

Non appena avremo preso possesso dell'ex colorificio partiremo con i lavori di ristrutturazione dell'area bistrot.

Il Bistrò di Mare, sarà questo il concept che svilupperemo, vedrà protagonista un arredamento minimal nei materiali ma confortevole, inclusivo e conviviale.

L'ambiente sarà informale e luminoso, caratterizzato da materiali naturali, con un grande lucernario che dominerà la sala principale permettendo di modulare la luminosità dell’ambiente.

I pilastri centrali saranno lasciati in cemento grezzo e racchiusi dentro a una teca in cristallo illuminata.

I grandi lampadari arricchiranno gli spazi insieme a lampade a parete dal design anni 50.

I tavoli avranno un piano in legno e la mise en place sarà informale. Il mix di sedie in legno ispirate agli anni 50

renderanno comunque confortevole la permanenza a tavola.

Un grande bar darà il benvenuto agli ospiti e li intratterrà anche nel dopocena con una offerta di bere miscelato.

Ecco alcune immagini che vi aiuteranno a rendere l'idea.

Completata la zona Bistrò che ci vedrà impegnati per un periodo da 3 a 5 mesi circa, daremo il via alle danze in questo nuovo format di ristorazione; ovviamente vi inviteremo all'inaugurazione e potrete iniziare a spendere i vostri voucher con la relativa ricompensa.

Successivamente chiuderemo l'attuale ristorante per dedicarci alla sua riconfigurazione: infatti realizzeremo il Ristorante Gourmet che vedrà la nostra Chef Katia protagonista delle esperienze che si vivranno in sala.

La zona gourmet avrà un aspetto più elegante, in linea con la proposta gastronomica. Sedute imbottite, tavoli con piano in marmo e piccoli divani creano tavoli riservati e sofisticati.

I colori sono l’arancio mattone del velluto e delle sedute abbinato ad un colore ottanio sulle pareti.

Date un po' un'occhiata qui sotto…

Terminata anche questa parte passeremo alla realizzazione della vera e propria attrazione di tutto questo progetto: la Terrazza.

Servono poche parole per descriverla… le immagini parlano da sole.

Bella vero? Tutti coloro a cui l'abbiamo fatta vedere non vedono l'ora di sedersi, strano vero?

Molti dei nostri clienti non hanno potuto partecipare alla festa dei 20 anni e non hanno saputo o si sono dimenticati della nostra iniziativa qui su Eppela, abbiamo pertanto deciso di riaprire la campagna fino al 31 maggio 2024 garantendo una ricompensa intermedia che stimolasse e gratificasse comunque.

Infatti per coloro che parteciperanno entro il 31 maggio 2024 sarà corrisposto un voucher del valore di una volta e mezza alla donazione (ad es € 200 x 1,5 = 300) da spendere all'interno del ristorante Colapasta dopo l'inaugurazione della nuova location.

Per noi sarebbe una ulteriore conferma e dimostrazione di fiducia: datevi da fare quindi, c'è spazio per tutti e non vediamo l'ora di ospitarvi nella nostra nuova e super intrigante location.

Un grande abbraccio,

Katia e Francesco.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Collegno, 17 settembre 2023

Ciao a tutti! Io sono Francesco e lei è Katia mia moglie. Siamo una coppia di giovani ristoratori, io mi occupo dell'accoglienza degli ospiti in sala e lei è lo Chef di Cucina, e nel 2003, più precisamente il 18 agosto, abbiamo dato vita ad un vero e proprio progetto di vita, il ristorante Colapasta, in provincia di Torino.

Siamo qui su Eppela con questa raccolta perchè abbiamo un grande sogno che desideriamo realizzare e vogliamo coinvolgere anche te. Per noi è L'Occasione da non perdere assolutamente!

I locali del Colapasta confinano con un grande colorificio che ha deciso di trasferirsi ad un paio di km. La sua superficie è di 350 metri quadri a cui si aggiunge un tetto piano di 390 metri quadri; la cosa ci fa gola da tempo e quindi abbiamo deciso di chiamare i proprietari e firmare un preliminare di contratto di locazione.

Inoltre abbiamo incaricato un importante architetto milanese, il famosissimo Andrea Langhi ( https://www.andrealanghi.it/ ), grande specialista nella realizzazione di locali pubblici che ci ha prospettato la possibilità di realizzare un grande locale polivalente per ristorazione e intrattenimento e quindi li sta progettando.

Tre sono le realtà che andranno a comporlo: le due salette Alta Langa Experience molto intime e dedicate al fine dining in cui il cibo sarà il protagonista principale; una grande sala per il Bistrot di Mare in cui si troverà il grande bancone bar e il Salottino del Dopo Cena in cui la convivialità e la condivisione saranno il tema principale dell'intrattenimento; la Terrazza, location esclusiva dedicata alle feste e agli eventi speciali. Per un totale di 350/400 posti a sedere in tutto.

Prevediamo di assumere altre 10/15 persone.

Tutte queste opere di ristrutturazione prevedono grande attenzione alla sostenibilità ambientale, infatti pensiamo di realizzare una pergola bioclimatica fotovoltaica per la terrazza dotata di accumulatori al sale più efficaci, efficienti e sostenibili allo smaltimento in luogo di quelli tradizionali; di installare vasche per il recupero dell'acqua piovana per l'irrigazione del verde e di servizio alle toilette (a Torino piove abbastanza!); di produrre acqua calda attraverso pannelli solari; di adottare un sistema per il riciclo dei rifiuti organici trasformati in compost direttamente in struttura; di creare una serra per l'autoproduzione di materie prime irrigata con un sistema innovativo che non ha bisogno di acqua.

Il progetto è decisamente ambizioso, ricco e costoso e, partendo dal principio che tante piccole gocce formano un mare, ci è venuta l'idea di creare una campagna di crowfunding che coinvolga sia i clienti del Colapasta, che tutte quelle persone che sono appassionate di ristorazione e/o di progetti che strizzano l'occhio alla sostenibilità economica e ambientale e che prevedano un incremento occupazionale

Il budget stimato per questa grande operazione si attesta intorno ai 500 mila euro.

Inutile dire che ci piacerebbe davvero riuscire in quest'impresa. è qui che la tua partecipazione diventa fondamentale.

Siamo generosi e riconoscenti per natura, quindi abbiamo pensato a come ricompensarti per la tua partecipazione. Troverai tutto scritto tra qualche riga.

Ma prima conosciamoci un po' meglio.

Abbiamo aperto il Colapasta a Collegno (TO) nella sede di Corso Francia 94, il 18 agosto 2003, sulle ceneri di un vecchio bar tavola calda.

Entrambi abbiamo frequentato l'istituto alberghiero e successivamente abbiamo compiuto diverse esperienze nel campo della ristorazione torinese e non, fino a quando non abbiamo sentito il desiderio di emulare gli imprenditori che ci hanno formato e di mettere a frutto quanto imparato per metterci in proprio e fare impresa.

Il locale è sempre stato gestito da noi in prima persona e ha visto diverse fasi di crescita ed evoluzione che in una linea del tempo si possono definire come di seguito.

2003: apertura al pubblico all'insegna “Bar Trattoria del Colapasta Pizzeria”. Il nostro locale era di tipo generalista, aperto dalle sette del mattino alla mezzanotte, in cui servivamo la prima colazione, il pranzo di lavoro, l'aperitivo e la cena. Era inoltre presente il servizio di pizzeria sia in loco che da asporto. Avevamo solo 40 posti a sedere ed avevamo solo due collaboratori, infatti lavoravamo costantemente all'interno dell'attività.

2009: trasferimento nell'attuale sede di Corso Francia, 98. Non è la prima volta che ci buttiamo a capofitto in un ampliamento, lo abbiamo già fatto diverse volte. L'occasione di ampliare i locali, triplicando la superficie ed i posti a sedere, ci ha ingolositi e quindi abbiamo deciso di affrontare con grande caparbietà una ristrutturazione totale e di grande importanza. In questa fase il locale si attesta come “Trattoria del Colapasta Pizzeria” apriamo sette giorni su sette scandendo i due servizi, il pranzo e la cena, e decidiamo di inserire una nuova linea di servizio, ovvero la banchettistica legata alle feste quali battesimi, comunioni, cresime, feste di laurea e anniversari. Il pubblico risponde benissimo e il locale cresce velocemente; triplichiamo il fatturato in poco meno di tre anni, abbiamo 120 posti a sedere in questa fase, tra interno ed esterno e i collaboratori impiegati diventano otto.

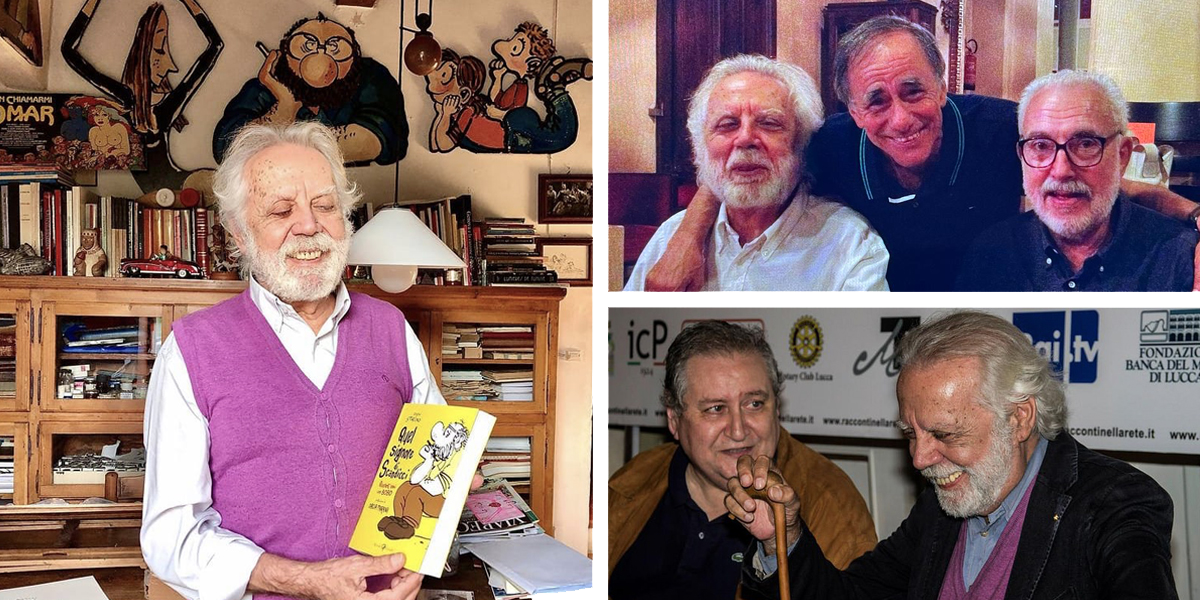

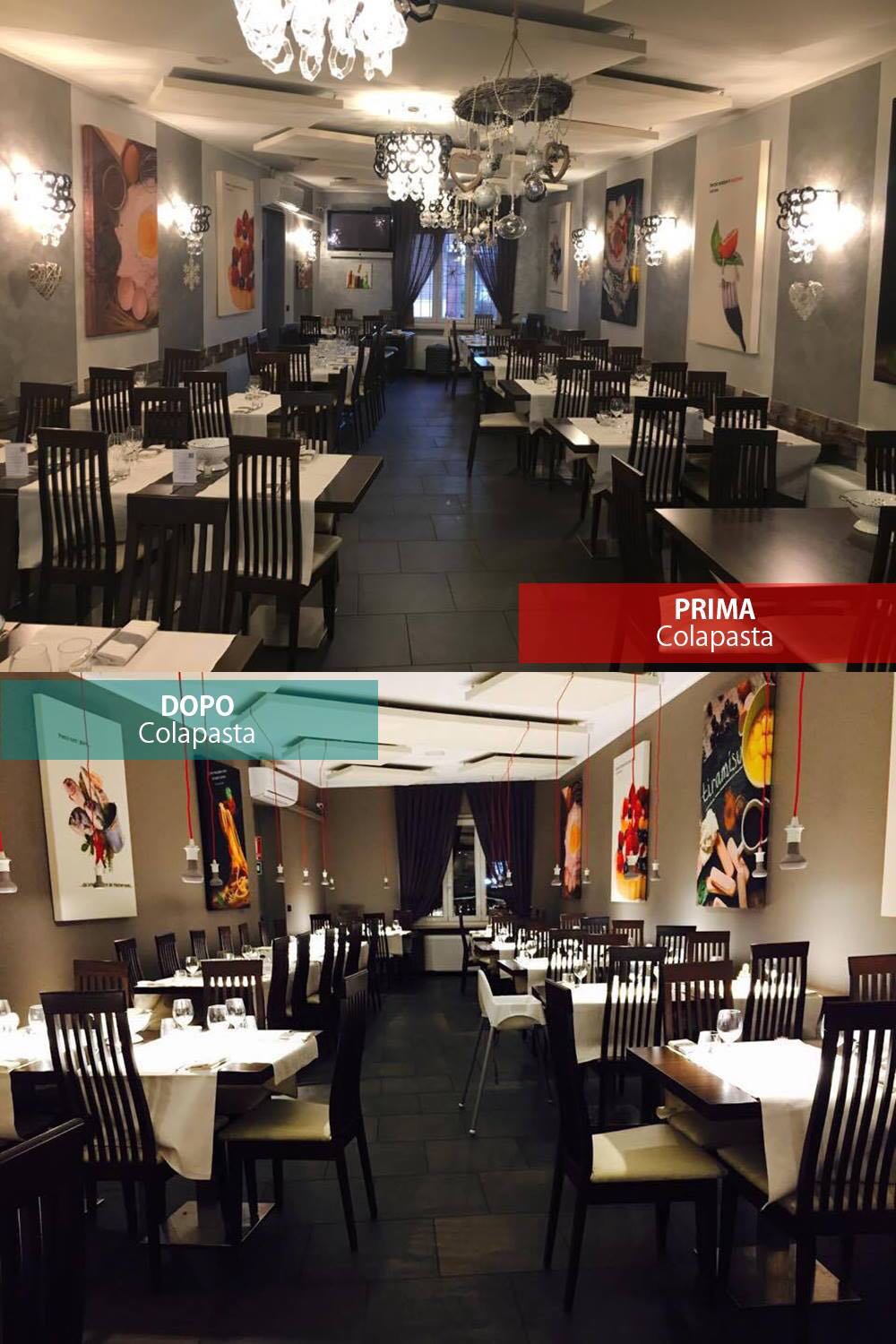

2012: ristrutturazione e restyling dei locali. Il lavoro procede a gonfie vele tant'è vero che il locale è “consumato” e necessita di un nuovo look e di nuova verve.

Quindi ristrutturiamo nuovamente e sostituiamo tutti gli arredi, dai tavoli alle sedie, dal bancone del bar all'impianto di aspirazione e per la prima volta vengono inseriamo due macchinari in cucina tecnologicamente all'avanguardia al fine di migliorare la qualità dell'esperienza dell'ospite e della vita lavorativa dei collaboratori. Il grande apprezzamento dimostrato da clienti, ospiti e avventori fa del Colapasta il punto di riferimento della ristorazione di Collegno. I collaboratori salgono a dodici.

2015: la partecipazione allo show televisivo Hell's Kitchen. Dopo aver superato brillantemente le selezioni, la Chef Katia si ritrova a partecipare al programma TV capitanato dallo Chef Stellato Carlo Cracco; in quell'occasione ha la possibilità di collaborare con professionisti di altissimo livello, di imparare nuove ricette e affinare le tecniche culinarie. Di conseguenza aumenta la notorietà del ristorante che vede nuovamente uno scatto di crescita.

2017: da trattoria a Ristorante. I dati ci confermano che sempre più ospiti scelgono il Colapasta per la cucina gourmet e di sostanza. Da qui la decisione di concentrarsi maggiormente su quest'ultima e togliere la pizza tradizionale dal menù.

Ora l'insegna recita: “Colapasta - Ristorante Per Passione”.

Rinnoviamo entrambe le sale e passiamo ad un look più raffinato, romantico ed accogliente. Anche la cucina viene completamente rinnovata, tutte le attrezzature vengono sostitute con nuove più ecologiche, tecnologiche e sicure.

2020: il periodo buio che illumina. Sappiamo tutti che cosa è successo nel biennio 20-21, ma insieme al nostro team non ci siamo mai arresi e abbiamo dato il meglio di creando continuamente eventi in modalità delivery, per cui anche Repubblica ci ha fatto un articolo. I nostri camerieri si sono trasformati in rider e siamo rimasti sempre aperti per permettere a tutti i collaboratori di continuare a ricevere lo stipendio in luogo di una cassaintegrazione sempre in ritardo e insufficiente.

Nel molto tempo libero che abbiamo a disposizione abbiamo ideato nuovi piatti nuovi piatti, nuovi drink e nuovi menù che prenderanno vita negli anni a venire.

Nel frattempo a luglio 2020 diamo vita il progetto Strafud, la pizzeria del Sud Italia che soddisfa il desiderio dei “Pizza Lovers” del Colapasta.

2023: quest'anno, questi mesi, in questi giorni. Abbiamo un' occasione da non perdere! E solo se decidiamo di collaborare potremmo vederla prendere il volo e avere successo in maniera agevole. Ora tocca a te…

Lanceremo la campagna ufficialmente il 17 settembre 2023 alle 17:00 in occasione della festa che terremo per il ventesimo anniversario del Colapasta.

In quella sede ti faremo vedere un film che ti consentirà di visualizzare il progetto più concretamente .

Abbiamo tutti da guadagnarci qualcosa e qui ti spiego come:

-per coloro che faranno la donazione nei primi 3 giorni dal lancio sarà corrisposto un voucher del valore triplo alla donazione (ad es € 100 x 3 = 300) da spendere all'interno del ristorante Colapasta dopo l'inaugurazione della nuova location.

-per coloro che faranno la donazione dal 4° al 10° giorno dal lancio sarà corrisposto un voucher del valore doppio alla donazione (ad es € 100 x 2 = 200) da spendere all'interno del ristorante Colapasta dopo l'inaugurazione della nuova location.

-per coloro che faranno la donazione dall' 11° al 20° giorno dal lancio sarà corrisposto un voucher del valore di una volta e mezza alla donazione (ad es € 100 x 1,5 = 150) da spendere all'interno del ristorante Colapasta dopo l'inaugurazione della nuova location.

-per coloro che faranno la donazione dal 20° alla fine della campagna sarà corrisposto un voucher del valore della donazione (ad es € 100 x 1 = 100) da spendere all'interno del ristorante Colapasta dopo l'inaugurazione della nuova location.

Insomma, si vince sempre e non si perde mai!

E PER FINIRE UNA SUPER CHICCA! All'ingresso del locale realizzeremo un vero e proprio Monumento all'Onore, per lasciare un simbolo che durerà negli anni, una parete di piccole mattonelle su cui scriveremo il nome di tutti i partecipanti. E per finire, per il Partecipante più Generoso metteremo una Mattonella Dorata al Centro.

A tutti i partecipanti omaggeremo il KIT GOURMET contenente i gadget ricordo di questa straordinaria avventura.

Ringraziamo sin d'ora tutti i partecipanti e ci auguriamo di ritrovarli presto ospiti alle nostre tavole.

IL TUO AIUTO ALLA GESTIONE DELLA BOMBONIERA DELLA CULTURA

A Monte Castello di Vibio in Umbria c'è un teatro magico! É il Teatro della Concordia, il teatro più piccolo del mondo con 99 posti per sognare! Davvero un gioiellino. É stato costruito nel 1808 da nove famiglie del paese. Si tratta dell’unica testimonianza architettonica in miniatura del teatro settecentesco all’italiana di stile goldoniano.

"Da quattro anni il Teatro della Concordia è chiuso. Prima la pandemia e poi i lavori di ristrutturazione necessari per la valorizzazione, funzionalità e sicurezza. Questo lungo periodo di inattività ha comportato una perdita annuale di oltre 50 mila euro per l'associazione Società del Teatro della Concordia! L'obiettivo che ci siamo posti con questa raccolta fondi è di recuperare parte delle perdite economiche indispensabili per finanziare le attività connesse alla ripresa. Solo così saremo in grado di riaccendere le luci sul palcoscenico di questa magnifica bomboniera della cultura ". (Edoardo Brenci - Presidente Associazione Società del Teatro della Concordia).

La riapertura del Teatro è imminente poiché i lavori stanno giungendo al termine. Tuttavia con questo lungo periodo di inattività la Società del Teatro della Concordia, associazione che gestisce il teatro, si trova nelle condizioni di non avere i fondi necessari alla ripartenza.

Per questo motivo la nostra associazione lancia la raccolta, per poter riprendere le attività.

Con i primi 15mila euro procediamo al riordino e all’allestimento delle sale del Teatro, potenziamo le collaborazioni di back office, procediamo con piccole azioni di promozione e riaprire per le visite.

Con l’obiettivo successivo a 37mila euro realizziamo l’evento di riapertura e programmiamo la stagione 2024; sosteniamo i costi dei sevizi tecnici e di front office, realizziamo una più ampia comunicazione di riapertura al mondo del Teatro della Concordia.

Aiutaci a salvaguardare il Teatro della Concordia e donargli un nuovo inizio!

La tua donazione, piccola o grande che sia, ci aiuterà ad assicurare che il Teatro della Concordia rimanga in vita, protetto e custodito per amore della cultura e soprattutto per amore delle nuove generazioni.

Insieme a te per riaccendere i riflettori sul palco del Teatro più piccolo del mondo!

Grazie!

CHI SIAMO

Società del Teatro della Concordia è un’Associazione nata dalla passione di un gruppo di volontarie e volontari motivati dalla voglia di valorizzare, tutelare e gestire il Teatro del paese.

Si costituisce nel 1993 quando il Teatro della Concordia, dopo 42 anni di incuria del tempo, venne restaurato dalla Regione Umbria grazie ai fondi europei ridando nuova vita ad uno dei Borghi più Belli d’Italia, Monte Castello di Vibio.

La sua gente era legata al piccolo teatro perché aveva rappresentato il cuore aggregativo del paese fino al dopoguerra.

Alla passione e al senso civico si è affiancata l’operatività dell’Associazione con l’obiettivo di tutelare e far conoscere il Teatro della Concordia. L'economia del territorio, che fino a quel tempo si basava sull'attività contadina, era venuta meno e questo bene culturale poteva costituire la riconversione per lo sviluppo del turismo culturale.

HELP US RE-OPEN THE LOCAL CULTURAL GEM: TEATRO DELLA CONCORDIA

In Monte Castello di Vibio, Umbria, there is a magical place! It's Teatro della Concordia, the smallest theatre in the world with just 99 seats! A true gem. It was built in 1808 by nine local families. It represents the only architectural evidence of the 18th-century Italian Goldoni's theatre style on a small scale.

“The Teatro della Concordia has been closed for 4 years now. First, because of the Covid pandemic, and then for necessary renovation works to enhance its functionality and safety. Our fundraising campaign aims to recover part of the essential economic losses to fund activities related to the restart. We’d like to turn the lights back on the stage of this magnificent little gem of culture”.

(Edoardo Brenci - President of the Teatro della Concordia Society Association).

The theatre reopening is upcoming as the works are coming to an end. However, this long period of inactivity means that the Società del Teatro della Concordia, the association that manages the theatre, has run out of funds and needs your help in order to start its activities again.

The purpose of this crowdfunding is to allow us to cover the reopening costs.

We need 15,000 euros to be able to reorganise and to set up the theatre, to enhance back office activities, to do limited promotional activities and to reopen for visits.

We need to reach the target of 37,000 euros to be able to organise a reopening event and a new 2024 cultural season for plays and concerts, to support the technical staff and the logistics that are necessary for any type of events and front office activities, and to carry out wider promotional activities.

Help us preserve the Teatro della Concordia and give it a new start! Any contribution large or small will help ensure that the Teatro della Concordia stays alive, also for future generations.

Only with your help we will be able to turn the lights back on the stage of this magnificent cultural gem.

Thank you!

ABOUT US

The Teatro della Concordia Society is an Association born from the passion of a group of volunteers driven by the desire to enhance, protect, and manage the local theatre.

It was established in 1993 when the Teatro della Concordia, after 42 years of neglect, was restored by the Umbria Region using European funds, coming back to life in Monte Castello di Vibio, one of Italy's most beautiful villages.

Chi siamo?

L’Associazione Museo Fortitudo è una associazione senza scopo di lucro, indipendente ed aperta alla partecipazione di tutti gli appassionati della Fortitudo Pallacanestro e della sua grande storia.

Nata nel settembre 2021 – quale realizzazione del sogno di quattro amici da sempre tifosi della EFFE – l’Associazione Museo Fortitudo si è impegnata in questi anni nel recuperare materiale appartenente alla storia della Fortitudo Pallacanestro, con il grande sogno di restituire tutto alla città attraverso il racconto di questi incredibili 50 anni di storia, “Una storia con la EFFE maiuscola”.

Il nostro obiettivo?

Quello di tramandare la storia ed il patrimonio della Fortitudo Pallacanestro, di incontrare i sogni di tifosi ed appassionati, di valorizzare l’enorme patrimonio di cimeli e memorabilia della Fortitudo Pallacanestro, restituire alla città tutto ciò che è stata la EFFE in questi anni.

Come? Con una grande e memorabile esposizione, in Salaborsa.

Dal 14 al 29 dicembre 2023 in Salaborsa, nel cuore di Bologna, si terrà la seconda grande esposizione della Fortitudo Pallacanestro: un evento unico, che consente ai grandi tifosi di ripercorrere la storia della EFFE attraverso un percorso espositivo suggestivo caratterizzato da centinaia di memorabilia, cimeli ed oggetti inediti.

È un progetto di tifosi e per tifosi, un qualcosa di unico e mai fatto da nessun altro: e probabilmente non è un caso che provenga dal mondo Fortitudo.

📌 Salaborsa / Bologna, (BO)

📅 14-29 Dicembre 2023

💰︎ Ingresso libero

🎥 https://youtu.be/qxfGmxdJyPo?si=eRjNTgVjDUX24XLz

I precedenti.

Il 13 dicembre 2021, presso lo Spazio Carbonesi, è stata inaugurata la prima esposizione della Fortitudo Pallacanestro.

Oggi, a distanza di due anni, l'Associazione Museo Fortitudo torna con un progetto ancora più ambizioso: Una storia con la EFFE maiuscola in Salaborsa, nel cuore della città del basket.

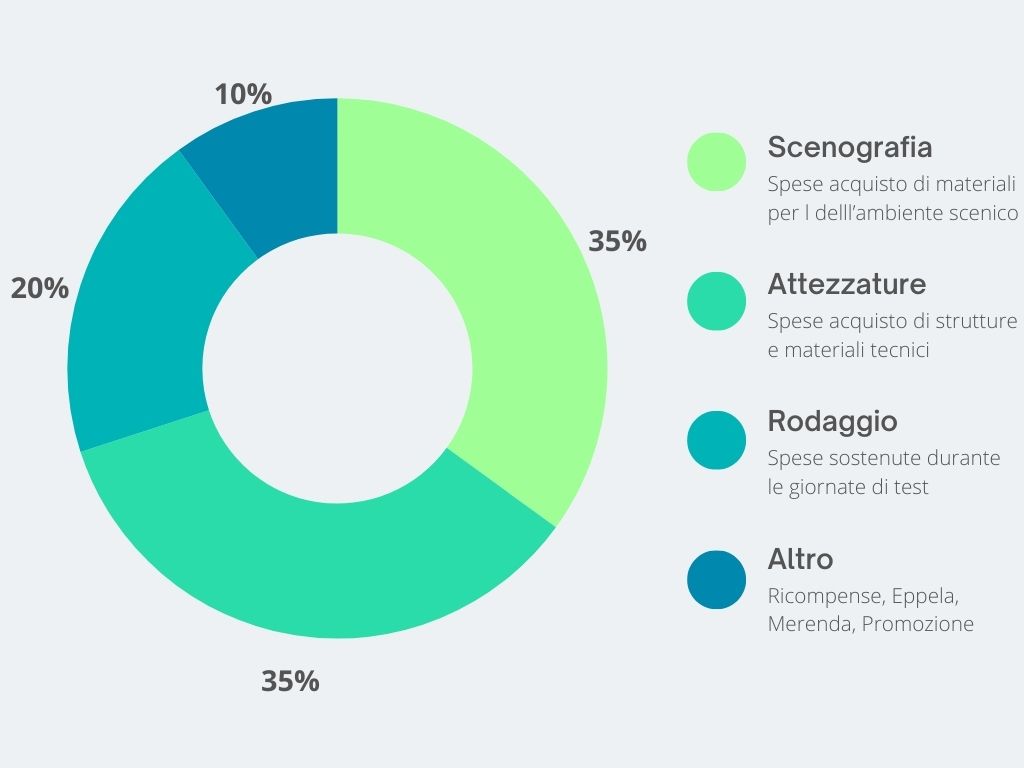

Come verranno utilizzati i fondi?

L’obiettivo del crowdfunding è di coprire l'ultima parte dei costi dell’evento.

Fino a questo momento, noi di Associazione Museo Fortitudo abbiamo fatto con le nostre forze, supportati dai partner che ci hanno sostenuto.

Ma ora il Grande Sogno ha bisogno anche di VOI.

In particolare, questi sono tutti i costi che, complessivamente, abbiamo coperto e dovremo coprire:

- Hostess: 3.220,00 €

- Security: 1.955,00 €

- Allestimenti: 16.000 €

- Comunicazione: 1.500 €

- Eventi 2.500 €

A traguardo raggiunto, le ulteriori somme verranno utilizzate per sostenere i progetti e le attività della Associazione Museo Fortitudo: per acquistare ulteriori cimeli, per ampliare la collezione esistente, per organizzare future esposizioni e trovare un luogo sicuro in cui raccogliere tutto il materiale prezioso, etc.

E tu? Fortitudino e non, puoi fare la differenza.

Con le nostre forze siamo arrivati fino a qui, ma abbiamo bisogno anche di te e del tuo aiuto, per rendere eterna ed indimenticabile la storia della EFFE.

Diventa anche tu parte, dall’interno, di questo Grande Sogno: la tua donazione può fare la differenza.

Ti aspettiamo in Salaborsa, dal 14 al 29 dicembre!! 🏀🏀

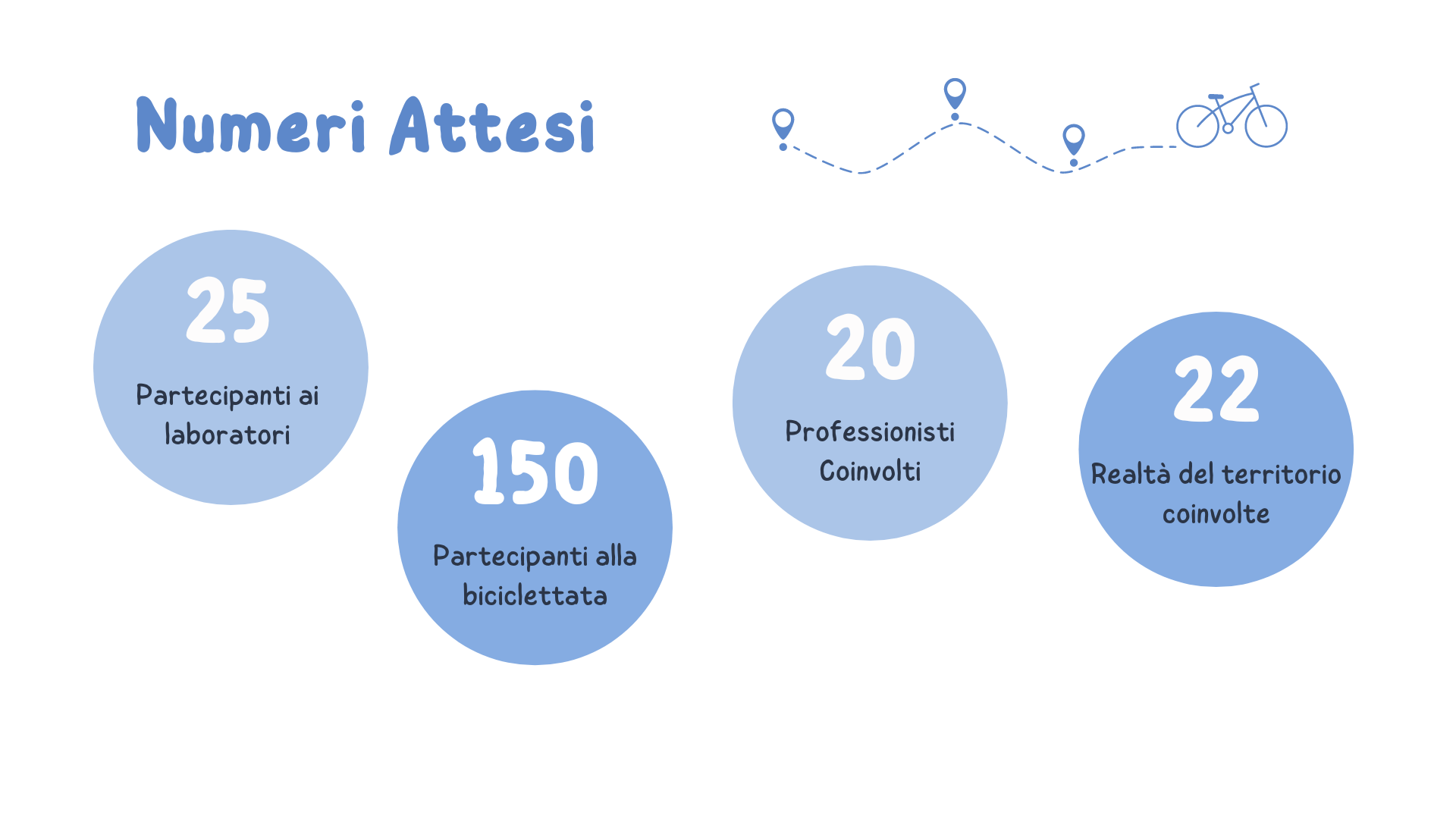

L’Arginata è un progetto partecipativo che coinvolgerà la comunità di Grosseto culminando in una pedalata lungo l’argine del fiume Ombrone, il 19 maggio 2024.

Un progetto innovativo che mira a valorizzare il territorio e a creare dialogo e scambio tra le generazioni: il viaggio di un'intera comunità che si attiva all'unisono!

COSA VOGLIAMO REALIZZARE

La Maremma è una terra che per la bellezza dei suoi paesaggi attrae ogni anno milioni di turisti. Ma – se si esce dal centro storico di Grosseto – quanto è realmente coinvolta la comunità nella vita culturale di questo territorio?

Ciò che abbiamo notato è che si creano poche occasioni di incontro, confronto, crescita. Pochi momenti in cui dar vita, insieme, ad un progetto culturale comune, che nasca "dal basso" e rappresenti davvero la comunità.

PERCHÉ UN’ARGINATA?

Non un semplice spettacolo ma un insieme di storie grandi e piccole.

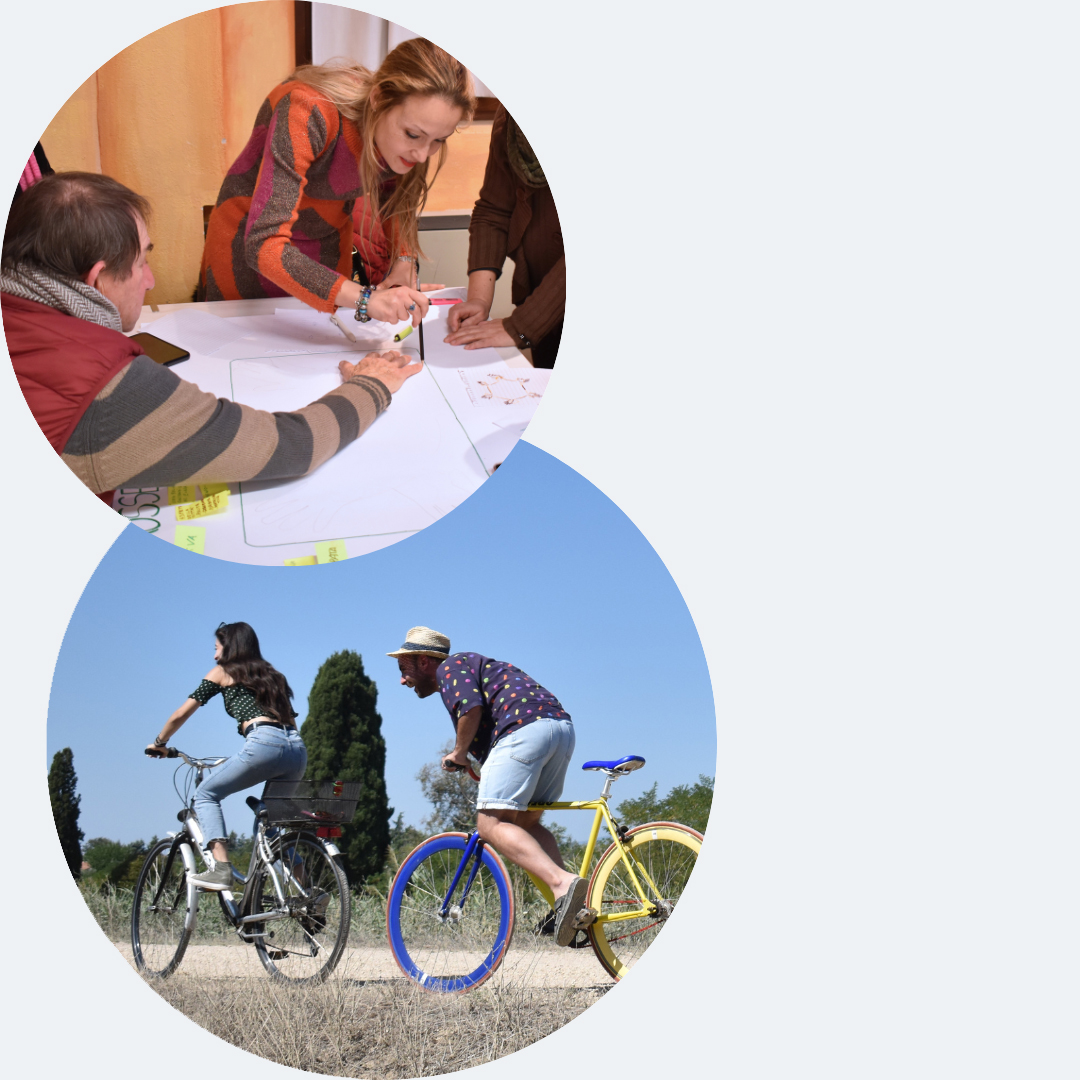

Un percorso collettivo e inclusivo che coinvolge tutta la comunità - scuole, associazioni, imprese, famiglie, anziani - e che prevede la realizzazione di laboratori specifici in cui le persone raccontano le loro storie e le trasformano in performance artistiche.

La performance finale sarà itinerante e si svolgerà lungo l’argine del fiume Ombrone, in bicicletta. Una pedalata che attraverserà il territorio e lo mostrerà in tutta la sua bellezza e diversità. I protagonisti saranno le persone con le loro storie.

E a raccontarle saranno proprio loro: che "spettacolo", la nostra comunità!

LA CITTÀ COME SALA PROVA

Immaginate un’intera famiglia coinvolta nella costruzione del progetto:

- i figli

- i fratelli maggiori e gli adulti

- gli anziani

“Anche voi partecipate all’Arginata?”

“Hanno chiamato anche voi?”

“Cosa vi hanno chiesto?” “

Cosa presenterete?”

“Come lo presenterete?”

Uno spettacolo che coinvolge tutti. Perché lo spettacolo è di tutti.

UNA PEDALATA LUNGA UNA VITA

Bene, adesso prendiamo la mappa del nostro comune e divertiamoci ad inventare un percorso, una pista, lungo cui raccontare la storia di Grosseto e del suo territorio!

La partenza: il Parco della Maremma, un simbolo.

L’arrivo: le cascate della Steccaia, un altro luogo simbolo: quale grossetano, da giovane non ha mai fatto il bagno lì? Un attimo: e la pista? L’argine del fiume Ombrone, no?

COME AFFRONTEREMO IL PERCORSO?

In bicicletta!

Un mezzo per tutti, anche per chi non ci va o ha paura di andarci - e può essere portato - che passa dappertutto e trasforma un lungo percorso in una meravigliosa passeggiata, anzi, pedalata.

Un grand tour in partnership con associazioni e cooperative di comunità, con rifornimenti e tappe, dove la città si racconti alla città, dove potremo riappropriarci del nostro territorio riscoprendo il valore di stare insieme, per il rilancio e la fruizione del territorio.

LO SPETTACOLO SIAMO NOI

Ma per creare dialogo bisogna dialogare e darcene l’occasione. E quindi eccola! Una pedalata, una “girata” - come si dice in Maremma - anzi, un’Arginata.

Giovinezza, età adulta, maturità e vecchiaia: in 4 pit stop il territorio, diviso per generazioni, il proprio “spettacolo”.

Sì, avete capito bene: perché lo spettacolo è la comunità, come nelle feste di una volta, dove tutto il paese e la città creavano da sé i propri appuntamenti e intorno a quelli si donavano occasioni di scambio e dialogo per creare qualcosa di unico, originale, irripetibile.

UNA BICICLETTA… NON PEDALA DA SOLA !

Un viaggio di mesi come il nostro necessita, oltre ai piedi e alle gambe, di un sostegno concreto. Nell’allestimento e nella preparazione, la comunità giocherà un ruolo fondamentale: tutti, aziende pubbliche e private, semplici cittadini, associazioni di categoria, interverranno concretamente per rendere possibile questo sogno.

Per questo motivo abbiamo scelto di lanciare una campagna di crowdfunding: un modo per fare dello spettacolo di comunità una vera e propria iniziativa dal basso. Proprio come facevano i paesi di un tempo, anche noi possiamo ritrovare la forza della nostra comunità realizzando un’iniziativa tutti insieme e con le nostre forze.

Sostenere questo progetto significa dare voce ad un intero territorio e a realtà ancora sconosciute o consolidate; ma anche e soprattutto dare vita a un appuntamento replicabile anno dopo anno, che dia la possibilità di compiere un’esperienza unica di confronto, conoscenza e partecipazione a tutte le età e le inclinazioni, attraverso la realizzazione di performance sempre nuove, sempre vive.

LE RICOMPENSE PER CHI SALE IN SELLA INSIEME A NOI!

Se sei un'azienda, un'associazione, una realtà del territorio puoi entrare a far parte dei nostri partner e sostenere l'evento in tanti modi!

COME UTILIZZEREMO I FONDI RACCOLTI

Grazie al lancio di questa campagna e al sostegno di chi vorrà creare insieme a noi questo grande evento riusciremo a coprire:

- allestimento dei 4 pit stop

- spese per il noleggio delle biciclette

- retribuzione dei formatori che organizzeranno i laboratori preparatori

- spese di organizzazione, sicurezza e accoglienza per i partecipanti

- comunicazione e gadgets dell’evento

LA TUA DONAZIONE VALE DOPPIO!

Devi sapere che questa iniziativa parte dal basso ma ha già avuto una bella occasione: l’idea è stata infatti premiata dal bando "Social Crowdfunders" promossa da Siamosolidali e sarà sostenuta da Fondazione CR Firenze che raddoppierà la cifra raccolta solo se riusciremo a raggiungere almeno la metà del nostro obiettivo in crowdfunding!

COME DONARE?

Puoi donare qui su Eppela facendo il LOGIN, utilizzando una carta credito o Google Pay e scegliendo una delle ricompense che abbiamo pensato per te oppure facendo una donazione libera.

Se la campagna non avrà successo la tua donazione sarà riaccreditata entro pochi giorni ma noi speriamo che il sostegno di tanti, come te, ci aiuti a realizzare il nostro progetto.

In alternativa puoi fare un bonifico intestato a Associazione Confine Zero IBAN IT42C0623014300000040586676 specificando la causale “donazione liberale ARGINATA”

Per donare con Paypal

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=XRPB77ZN4CXYC

Con tante piccole e grandi donazioni riusciremo a raccontare la storia di un luogo facendolo diventare un teatro a cielo aperto!

Monta in sella e sostieni l’Arginata… è tua, è di tutti noi!

EHI, MA NON TI ABBIAMO ANCORA DETTO CHI SIAMO?

Eccoci!

Siamo Chiara, Guido, Francesco e Alessia di Confine Zero, una compagnia teatrale con sede nel cuore della Maremma Toscana, a Grosseto, che mette in scena spettacoli site-specific, cioè pensati, scritti e messi in scena appositamente per un luogo specifico.

E non siamo soli

Beh, allora.. ti aspettiamo !